アタマで分かっていても「言いたい」人たち

ESG経営、ダイバーシティとセクハラする人を一掃する追い風が強く吹いているようにも信じたいのですが、相も変わらず、特にベテラン社員の性差別的な意識がなかなか変わらない、現場のセクハラ事情について、ふと思ったことをお話します。

容姿のことに触れるのはセクハラと言われるのは研修で習って「アタマ」では分かってはいる。ある職場での出来事です。

「髪切った?キレイな髪だね」等その一言がセクハラになるリスクがあることもわかった。

でもいいたい人がいました。

ベテラン男性上司からの一言

元気!「最近、雰囲気変わったよね」ならいいんだっけ。

??「ならいいんだっけ」ってなんですか!?

自分でフォローすれば許される!?

これも同様にある方から聞いた話し。

久しぶりにリモートワークからのオフィスへ出社すると、

課長から、「2週間ぶり?今日はネイル綺麗だね~、マスクも可愛いね~」と言われ、

「今日のスカートは可愛いね、あ、でもそんなこと言ったらセクハラなんだよねー

不愉快だって思われちゃうんだよねー ごめんねー」

と高笑いしながら、その場を立ち去ったそうです。

一体、普段からこの人はどこを見ているんだろう、と

相手からすれば異常に気持ち悪い話です。

研修で容姿への発言はいけないことは習った。

言ってはいけない。でも、どうしても言いたい。

どうするか。

言った後に、自分でフォローすれば免れる、許されるだろうと

思っている新種のフォロー型セクハラ社員が出現しています。

不思議と、あちらこちらの方から同様のご相談をいただきます。

このように、手を変え、品を変え、「それでも言いたい人」がいるのです。

「そうですよねー! じゃぁ、間違っていないか、人事に行って答え合わせしておきますねー」

と返せる度胸があるならまだしも、多くの方は、何も言わずに黙っています。

「女性は、甘いものが好き」は本当か!?

こんな話もあります。

お土産を買ってきた部長さんが、

「女性だからさぁ、甘いのが好きだと思ってね、有名な栗羊羹を買ってきたよ」

「ありがとうございます。嬉しいです」

一見、普通の会話ですが、違和感を覚えます。

この話を教えてくれた方曰く、「私は甘いものより、芋焼酎なんだよ」

男性でも甘いもの好きは沢山います。

女性だから、甘いものが好き、このストレオタイプな発言も減らない一例です。

「男性だから〇〇、女性だから〇〇」発言はカタチを変えて、

様々な会話の場面でよく現れます。

昭和に沢山生息していた「君が男だったらな」という言葉で、

女性を褒める男性上司を思い出します。

「左手ききの気持ち、分かりますか?」

見方を変えるために、少し話題を変えましょう。

「ヒミツのひだりききクラブ」(文響社)の著者、キリ―ロバ・ナージャさん

の本は、この「性差」を考える上で非常に示唆に富む絵本なのです。

書籍から少しご紹介しながらお伝えします。

世界中にはひだりききの人がいます。

「あ、左ききなんだ」何度も言われたことがある人もいるでしょう。

言い返すのも面倒なくらい。でも、自分がなぜ左ききで生まれてきたのか、

なぜ、それが話のネタになるのか?そんなに特殊なことなのか?

私自身も左ききですが、何百回と言われたこの言葉。

小学生の頃、親に強制的に右利きぎにしようと鉛筆を持たされて、反発して

鉛筆を投げつけた、怒りの気持ちを今でも鮮明に記憶しています。

この本では、左利きはレアな存在なのかもしれないけれど、損もしない。

歴代の左利きは、右利きの世界の中で、自分らしいやり方であらゆる分野

で活躍してきました。例えば、宇宙飛行士の野口聡一さん、F1のアイルトン

・セナ、レディガガ、ヘレンケラー、その他有名な左利きが著書では紹介されています。

そして、この本の最後には、右利きの人へのメッセージがあります。

少しだけ引用します。

——————————————————–

その子は、これからもずっと左利き。

でも、右利きになりたいとは言いださないはずだ。

だから「キミのそんなところも好きだよ」って伝えて欲しい。

変わり者と言われて、寂しくなったとき。

左利きだから、何か自信をなくしたとき。

あなたの言葉がその子を元気づけてくれる。

なかよくしてね。

それがみんなにできること。

———————————————————

右利き、左利きは、多様性の問題を考える際に、

置き換えて考えたら、すべて同じことが言えると思います。

是非、利き手の問題と、「男性だから○○」「女性だから○○」

の場面と置き換えて読んでみてください。

「男は黙って座っていればいいから!?」

また、2022年のフォーブス誌4月号でも著者は、とてもユニーク

なことを話していました。

オフィスでのジェンダーバイアスを理解するために

「1日男女比入れ替え会議」私はときどき、女性ひとりだけの会議に

居合わせる。すると、つい女子代表という見方をされることが多い。

では逆に、女性のなかに男性ひとりという打ち合わせの日をつくってみたら

どうだろうか?

「男性ってこういうの、好きだよね?」「男子的にはどうなの?」

「男子要員として、ただ座っていればいいから」

と接してこられたら、男性が、日頃発する言葉や態度を見直す機会

になるかもしれないと述べていました。

出典「2022年フォーブス誌 引用」

一番はじめにご紹介した、どうしても「言いたい男性たち」には、

耐えられないことでしょう。

でも、本気で、あなたの職場にダイバーシティを浸透させたいなら、

本気で、あなたの職場からセクハラをなくしたいなら、

この無意識な発言をベテラン社員の言動から駆逐をするところから

始めないと、変わらない。

小さな性差別に気づかないベテラン社員の思考を変えないと、

組織にダイバーシティは浸透しない。

きっと上司は「そんなつもりはなかった」というでしょう。

きっと上司は「悪気はなかった」というでしょう。

何度も言います。

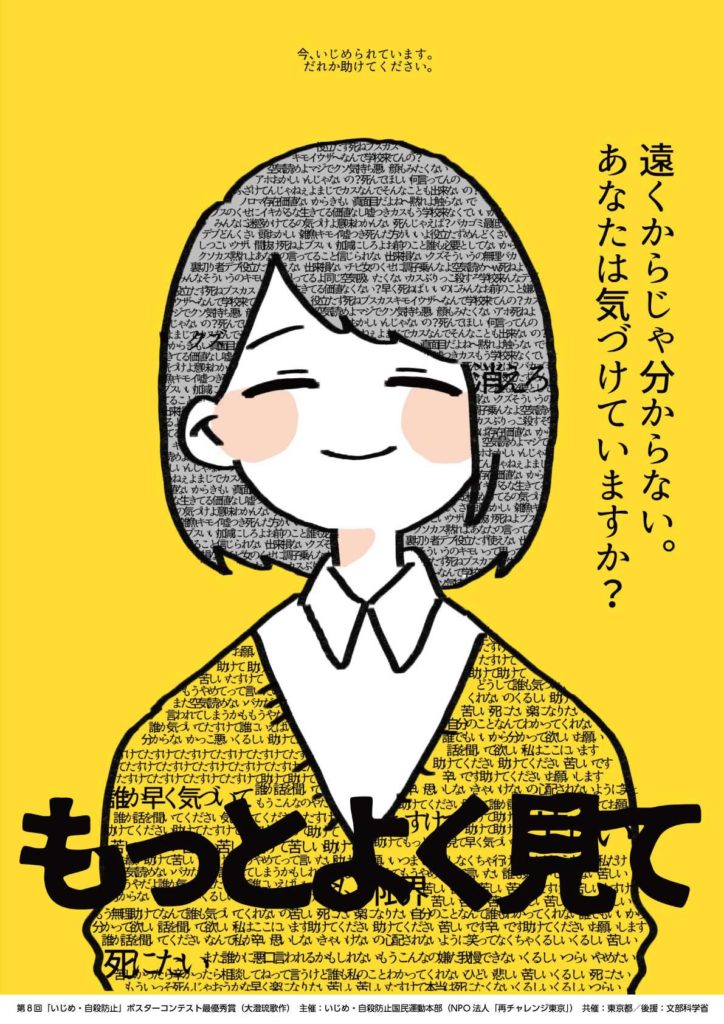

小さな言葉で、笑顔の裏で傷ついている人がいることを。

些細な言動で、笑顔の裏で我慢している人がいることを。

これは、左利きと言われて、悲しい気持ちになっている人と同じだと

私は思います。

どんなときも、同喜同悲の気持ちで寄り添える人が職場で多数派になりますように。

ハラスメント研修企画会議 主宰

株式会社インプレッション・ラーニング 代表取締役、産業カウンセラー。立教大学経済学部卒。アンダーセンビジネススクール、KPMGあずさビジネススクールにて法人研修企画営業部門のマネージャーとして一部上場企業を中心にコンプライアンス、ハラスメント研修等を企画。2009年株式会社インプレッション・ラーニングを設立。起業後、企業研修プランナーとして「ハラスメントの悩みから解放されたい」「自分の指導に自信を持ちたい」「部下との関係性をよくしたい」……といったハラスメントにおびえながら部下指導に悩む管理職に年間200件のセクハラ、パワハラ研修を企画し、研修を提供。会社員時代の研修コンテンツでは決して企画することが出来なかった 「グレーゾーン問題」に特化したハラスメント研修を日本で一早く企画し実施。 起業後10年間で約2,000件、約30万人以上に研修を企画してきた。